藏於美國紐約大都會藝術博物館的五代董源《溪岸圖》

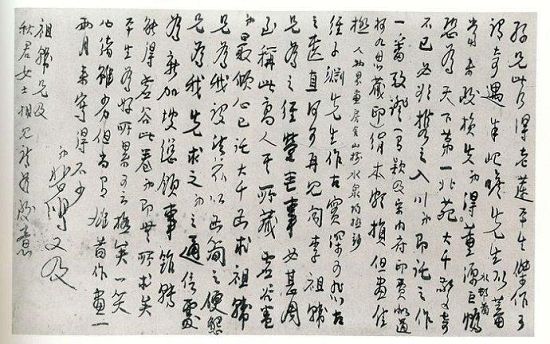

藏於美國紐約大都會藝術博物館的五代董源《溪岸圖》  張大千致 蕭允中書信

張大千致 蕭允中書信  1939年初徐悲鴻致孫多慈書信

1939年初徐悲鴻致孫多慈書信 劉振宇

在中國藝術史上,從來沒有哪幅畫像《溪岸圖》那樣傳奇,獲得如此多的關注,讓無數東西方畫家、收藏家、研究者為之痴迷。 這幅改寫了中國繪畫史的作品從發現到今天,始終充滿著神秘色彩,被譽為“中國的蒙娜麗莎”。 本文通過對張大千致門人蕭允中(1915-)書信的解讀,豐富了人們對《溪岸圖》命名、修復、流傳的認識,解答了《溪岸圖》在近代收藏流傳中的一些疑點。

一、書信的基本信息

法國藝術史學者亨利·福西雍(Henri Focillon)認為材料與內涵在具體的藝術品中是統一的,對實體特徵、大小尺寸、材料構成、技法效果等細節的分析,會引出作者、時期和出處等重要結論。 因此在解讀書信之前,首先介紹書信的基本情況。

此信是張大千致門人蕭允中系列組信中一封,紙本,行書,一套四頁,私人收藏,著錄於《劉九庵書畫鑑定文集》。 書信全文為:

茀存仁弟足下:

昨寄去畫箋卅四條,乞心畬先生法書者,度已收到。 茲复寄上二條,煩弟於《式古堂》、《大觀錄》諸書一檢北苑畫目,有《囗囗起蟄圖》或《湖山風雨》等名目相近者錄出,仍乞心畬先生楷書,如兄在湖上時所乞題之《江堤晚景》、《湖山清曉圖》,千萬速為求得寄下。 此兄十年前從悲鴻先生借來,去年始易得者。 少侯頃已全補完畢,只待此題額來,即付裝裱耳。 前托轉上海之畫寄出否? 再請告樹人世兄承買之《東洋美術論考》,請寄上海愚園路838弄十號謝稚柳先生。 至盼,至盼,此詢學安。 兄爰白。 尊大人刻安。 七月初六日。

收信人蕭允中(1915-),字茀存,民國四年八月五日(1915年9月13日)生於河北省衡水縣,七歲入私塾,師從魏旭東。 十歲隨父移居北平。 1931年到琉璃廠“菇古齋”古玩店當學徒。 1936年夏在北平“春華樓”飯店,拜張大千為師,“茀存”即大千師所賜字號。 1955年蕭允中響應國家支援西北建設的號召,移居寧夏靈武縣梧桐樹鄉,曾任靈武市書畫家協會主席、寧夏文史研究館館員等職。

其父蕭靜亭是琉璃廠“吉珍齋”古玩店經理,也是書畫鑑定家張大千、劉九庵的好友。 他除了在北平推銷張大千的畫作,還經常陪同大千賞畫、聽戲。 蕭允中在親聆大千師諄諄教誨、研習丹青的同時,還協助老師處理日雜事務。 榮寶齋藏有張大千致蕭允中信札五封,內容多為張大千委託處理畫展鏡框、聯絡大風堂門人、代購圖書宣紙等日常瑣事。

二、《溪岸圖》的命名

方元在《〈溪岸圖〉考辨》中考證出《溪岸圖》一畫曾有五名:《宣和畫譜》曰《江堤晚景圖》、沈括《夢溪筆談》曰《落照圖》、方薰《山靜居論畫》曰《溪山高隱圖》、徐悲鴻曰《水村圖》、謝稚柳曰《溪岸圖》。 後來的研究者均以《溪岸圖》作為畫名進行學術討論和論文檢索,往往忽略了張大千如何命名此圖。

乙酉年(1945)十一月三十日,張大千自重慶乘機前往北平搜尋古畫。 十二月初與溥儒合作《松下高士圖》(吉林博物院藏)於北平頤和園,贈肖翼之。 隨後不久即獲得《江堤晚景圖》和《湖山清曉圖》。 丙戌年上元(1946年2月16日),張大千創作完成《巨然夏山圖》後攜《江堤晚景圖》訪溥儒,共度元宵佳節。 應大千之請,溥儒在詩塘楷書“大風堂供養南唐北苑副使董源畫江堤晚景。無上至寶。丙戌上元。西山逸士溥儒敬題”。 此即信中“兄在湖上時所乞題之《江堤晚景》”之來歷。

在信中,張大千明確要求門人“於《式古堂》、《大觀錄》諸書一檢北苑畫目,有《囗囗起蟄圖》或《湖山風雨》等名目相近者錄出,仍乞心畬先生楷書。如兄在湖上時所乞題之《江堤晚景》、《湖山清曉圖》,千萬速為求得寄下”,並說“此兄十年前從悲鴻先生借來,去年始易得者”。 由此可知此圖即是後來定名為《溪岸圖》的那幅名作。 或許是張大千尚在研究之中,還未最終確定畫作名字,所以請溥儒題寫兩個名字。 如果我們以“董北苑”、“起蟄圖”和“湖山”三個關鍵詞檢索,可發現此畫在張大千的藝術人生中多次出現,僅1946年就出現過三次,以時間先後為序,分別是:

第一次是1946年3月19日,張大千題大風堂藏董源《江堤晚景圖》。 在 這篇短文中,張大千說“八年前,予客故都時,曾見此董元雙幅畫。自南北淪陷,餘間關歸蜀。數年來,每與人道此,咨嗟歎賞不能自已。去秋東虜瓦解,我受降於 南京。其冬予得重履故都,亟亟謀觀此圖。經二閱月,始獲藏予大風堂中,勞神結想慰此遐年,謝太傅折屐良喻其懷。米元章嘗論:董元畫天真爛漫,平淡多奇,唐 無此品,在畢宏上。今世欲論南宗,荊、關不可複見,逞論輞川,惟此董元為稀世寶。予尚有澹設色湖山欲雨圖,亦雙幅,與此可謂延津之合,並為大風堂瓊璧。丙 戌二月既望,昆明湖上雪後書。蜀人張大千爰”。 我們知道丙戌年二月既望(1946年3月19日)之前,除了《江堤晚景圖》外,大風堂藏品中,屬於董源款的作品,只有《溪岸圖》。 張大千獲得的第三幅董源作品《瀟湘圖》是在1946年12月。 美國大都會博物館斯塔爾亞洲藝術品維護研究室的檢測報告顯示《溪岸圖》是由兩幅寬度不等的畫絹雙拼而成,左幅寬20.25英寸,右幅寬23英寸,所以大千題跋中的“澹設色湖山欲雨圖”應為《溪岸圖》。 張大千認為此圖與《江堤晚景》“可謂延津之合,並為大風堂瓊璧”。

第二次是1946年5月23日至26日的《大風堂藏書畫展覽》。 5月17日張大千在成都市祠堂街四川美術協會主辦《大風堂藏書畫展覽》,展出藏品243件(套),展覽9天,5月17日起至26日止,每天上午8時至下午7時。 由於場地有限,全部藏品分三次展出,第一次展出自5月17日起至19日止,展出藏品83件(套),2號展品為《宋劉道士湖山清曉圖》。 第二次展出自5月20日起至22日止,展出藏品75件(套),1號展品為《宋董北苑江堤晚景》。 第三次展出自5月23日起至26日止,展出藏品85件(套),2號展品為《董北苑湖山煙雨圖》。 同 年5月23日成都《新新新聞》以“古書畫三日一換”為標題報導了第三批次的展品,記者寫道“名畫家張大千主辦之大風堂古書畫展,從於十七日起在美術協會舉 行,連日親眾甚為擁擠,該項展覽每三日更換一次。本日為更換時期,名畫甚多,有宋董北苑湖山煙雨圖、蘇東坡題竹與可畫竹、元四大家之黃千文王蒙合璧山水、 梅花道人墨竹及山水、倪雲林墨竹、(黃鶴)山樵太乙觀泉圖、明四大家之沈石田雪景山水、文徵明墨筆山水、仇十洲仙山樓閣、唐伯虎醉漁圖,而以清朝郎世寧香 妃圓明園、紅靈花館小憩圖為妙名貴”。 在正式印刷的《大風堂藏書畫展覽目次》中,此圖的名字是《董北苑湖山煙雨圖》,時代被確定為宋。

第三次是1946年11月下旬,張大千攜董源《風雨起蟄圖》、《江堤晚景圖》赴上海,請吳湖帆鑑賞。 吳湖帆充分褒揚了兩幅畫作的價值,在《江堤晚景圖》上題詩“晚景江隄世已尊,漚波絕調不離群。今知北苑乃宗祖,莫道南宮啟法門。龍宿郊民銷黯淡,瀟湘帝子表晨昏。鵲華衣缽洞庭脈,建業文房細共論。丙戌仲冬小雪日”。 認 為與《江堤晚景圖》相比,董源的另外兩幅傳世名作《龍宿郊民圖》和《瀟湘圖》均黯然失色,並在詩後作短文“大千八兄自蜀來,攜北苑《風雨起蟄圖》及此《江 堤晚景圖》二巨幛見示,懸梅影書屋中若干日,坐臥其下,欣快萬狀。知北苑之氣象浩瀚,會鬆雪之風神,絕世自有淵源也。兄之壓箱富麗真令人艷羨不置。漫系短 章幸以知己視我一粲正之。吳湖帆”。 吳湖帆題跋中提及的《風雨起蟄圖》與張大千書信中提及的名字吻合。

從以上資料,我們可知:張大千曾將此圖的作者確定為董源,時代為宋,名稱為《湖山欲雨圖》、《董北苑湖山煙雨圖》,而非《溪岸圖》。 另外,就是1947年張大千在仿董北苑《山寺浮雲圖》中曾將此圖命名為《風雨出蟄圖》。

三、《溪岸圖》的修復

1999年美國大都會博物館斯塔爾亞洲藝術品維護研究室對《溪岸圖》進行了一次全方位的高科技檢測。 通過紅外線掃描、X光拍攝、數碼影像等技術手段,找到《溪岸圖》材質的物理證據,證明了它絕對是一幅公元10世紀(五代至北宋初)的繪畫作品,它原來的形式應是屏風畫,是整個屏風畫的左側部分。 科技檢測專家還利用數碼影像照製作了《溪岸圖》修補區域示意圖,通過綜合研究認為《溪岸圖》經過三次修補重裱。 在宋代,首次被改裱為立軸形式,修補所用材料是藉用原畫中的絹,應是此畫上端部分割裁的絹。 第二次重裱和鑲補的時代不詳,但它所用的絹不是原畫中同一種絹。 根據黃天才《五百年來一大千》的記載,第三次重裱是上世紀60年代末由日本著名書畫裝裱師目黑三次(1912-約1990)完成,這次重裱只是在整幅畫的周邊部分鑲了些補丁。

在這封信中,有“少侯頃已全補完畢,只待此題額來,即付裝裱耳”句,可知此圖在1946年春曾由張大千的御用裝裱師劉少侯修復,或許就是《溪岸圖》的第二次重裱。

劉少侯(1895-1969)原名劉漢澤,字少侯、紹侯。 河北冀縣人。 九歲在王家道口讀私塾。 18歲在北平琉璃廠“竹林齋”當學徒,師從劉其茂學習裝裱。 “竹林齋”位於北平玉皇廟,是民國時期琉璃廠著名裱畫鋪,與萃文閣、修古齋齊名。 老闆劉其茂雖然不拘言笑,被同行戲稱為“劉二寡婦”,但他對人真誠,身懷絕技,那些破碎到不可分辨、糟朽至呼氣即能吹散程度的古畫,一經他手,即能裱為原狀,真可謂化腐朽為神奇。 在“竹林齋”六年,劉少侯系統學習了古書畫修復技藝。 後在新華街創辦“松友山房”裝裱鋪。

劉少侯與張大千交往始於民國二十五年(1936)。 張大千在北平購得元代唐棣《攜琴訪友圖》,美中不足的是畫中山石、寒林處有橫向墨污,而裱畫師周龍昌又遠在上海。 經朋友介紹,大千抱著試一試的態度,請劉少侯裝裱此畫。 先生仰慕大千多時,今日能為其裝裱古畫,驚喜萬分,不遺餘力。 二月後,古畫修復完成,張大千展畫良久,只覺古意盎然,光彩照人,反復觀察,也未發現修補痕跡,嘆為神工,遂邀至家中修復古畫。 抗戰勝利後,通過劉金濤的聯繫,劉少侯與張大千重逢,隨後入川。 當時張大千擁有四位裝裱師,按裝裱內容可分為兩類:一為鍾、趙二位師傅,只做展覽的新畫,工資各一萬元;一為周、劉二位師傅,專門修復大風堂藏古書畫。 張 大千早年以仿製石濤出名,故知裝裱工作之艱辛和重要,特意為先生選擇了安靜場所,飲食上也精心安排,張心慶在《我的父親張大千》一書中回憶說:“劉二爺是 北京人,千里迢迢,來到四川,在飲食方面很不習慣,於是父親常叫廚房專門給他做大餅、包餃子,盡量做合他口味的北方菜,要他自己說滿意才行。”1949年 張大千遠走海外,劉少侯返回北平。 建國後,川西博物館(現四川博物院)的領導(謝無量、馮漢驥)懂業務,知其珍稀,專門派人到北京邀請先生來成都,1951年受聘川西博物館。 1969年2月4日病逝於成都。

劉紹侯先生技藝精湛,擅長鑲補和全畫,自己亦能作山水,常仿宋元筆意,在舊絹上繪無款山水,染色作舊後出售。 為了解劉少侯的傳奇經歷和高超技藝,筆者採訪了四川博物院修復中心的廖定一。 對於恩師的修復技法,廖老贊不絕口,將其技法要點總結成三點:1.重視準備工作。 每次裝裱前,張大千都要告知古畫詳情(作者、年代、技法)及其期待的裝裱效果。 先生總是反復觀察畫作,詳盡分析材料特徵,然後考慮張大千的特殊要求(如移款、染色、接筆),精心設計好每一個工作步驟。 2.重視補全工作。 在近現代書畫家和收藏家中,只有張大千真正了解古書畫修復的秘密。 其對全色和鑲補要求極其苛刻,這與他早年仿製石濤有關。 劉先生早年在“竹林齋”和“二酉山房”,花費十年時間研究挖補技法,加之有大千的指導,其鑲補技術無人能比。 所用材料多為原畫的絹或紙。 如果原作破損嚴重或尺幅窄小,則選用同時期(色澤、經緯、粗細均接近)的材料。 鑲補完成後,考慮到展覽、出售的需求,畫作破損部位都要接筆,個別關鍵部位由張大千親自完成。 最後就是將畫作重新染色上牆。 所有原作上拆卸下來的材料(題簽、殘紙、裱布、軸頭)都要保存起來,以備在以後的修補中選擇使用。 3.重視刺鑲(鑲活)工作。 劉先生認為這道工序非常重要,直接關係到畫作的格調。 先生早年配色富麗大氣,為典型的京裱風格。 後與張大千交往,在鑲嵌、配色方面融合京裱和蘇裱兩家之長,整體格調淡雅素淨,上下天地用龍鳳雲鶴紋,多為月白、淡綠二色。 綬帶用白綾。 小邊用古銅色綾。 軸頭多用象牙、紫檀、雞翅。 角絆均為卷雲形,形成了鮮明的個人風格。 最後,廖老感慨地說:恩師劉少侯一生修復國寶無數,除了董源《溪岸圖》外,還有敦煌莫高窟發現《晚唐四大菩薩圖》(大風堂藏)、唐棣《攜琴訪友圖》(大風堂藏)、黃公望王蒙《合璧山水圖》(大風堂藏)、唐寅《虛閣晚涼圖》、明人《荷塘聚禽圖》、金農《墨竹圖》等。 他總能讓那些斷裂糟朽的古畫起死回生,重顯光彩,張大千的收藏傳奇與先生出神入化的修復技術密不可分,只可惜知道他的人越來越少。 現在學習裝裱的年輕人更是少之又少,許多絕學都已失傳。

四、《溪岸圖》的交換

張大千如何獲得《溪岸圖》,徐悲鴻在日記、書信中有詳細記載。 最 早的記錄是1938年12月9日《新民報》發表的徐悲鴻《西江漂流日記》,在日記中有“十月初,門興會議,歐局稍和緩,而大千至。吾本擬五日乘舟之梧州, 已由樊振秋、黃旭初兩兄僱定船隻。三日李任公又由漢至,而孫佩蒼兄亦由滬至,攜得沈培老舊藏陳老蓮冊,天下之奇也,相約同赴陽朔。各方挽留,遷延至決定七 日尚未成行。黃旭初先生以中秋佳節,留任公一日,於是九日方得啟碇。餘新得之北苑水村巨幀,雖絹本舊損,但款及賈似道、柯九思藏印皆可見,而樹法、房舍、 人物極精。其近遠山岡皴法以及全幅章法皆視內府所藏兩幀,及景祥孫藏卷,今在美國波士頓博物院者為佳,僅底本不及三幅之乾淨,則以久在南中之故。至其樹法 之自然,居其先者,不可得見。言其後起,若巨然、范寬、李成、郭熙俱未之逮,其平生所作,當有不少傑構,盛名千古,非偶然也。大千見之讚歎驚奇,知我欲挾 以出國,堅謂此中有許多資人深長研究處,請攜以藉觀數月,餘即應之。於是吾攜十大箱、六皮箱、捲板等分置兩舟”。 由此記載,我們可知張大千借觀《溪岸圖》的時間是1938年10月初,即10月1日至10月9日。 張大千借畫的理由是“知我欲挾以出國,堅謂此中有許多資人深長研究處”。 1939年初徐悲鴻致孫多慈函雲“弟得董源巨幅(水村圖)恐為天下第一北苑。大千驚奇不已,必欲攜之入川,弟即託之作一番考證(有款、及宋內府印、賈似道、柯九思藏印)。絹本頗損,但畫佳極,人物、界畫房舍、山樹、水泉均極妙”也有類似表述。

張大千最終獲得《溪岸圖》的時間,我們可從徐悲鴻的兩條題跋獲知。 一條是1945年5月4日,徐悲鴻在《收藏述略》中的自述“吾偶得北苑巨幀水村畫,大千亟愛,吾即奉贈,大千亦以所心賞之冬心《風雨歸舟》為報,此為冬心最精之作”。 另 一條是1950年徐悲鴻題金農《風雨歸舟圖》,曰“此乃中國古畫中奇蹟之一。平生所見,若《範中立溪山行旅圖》、《宋人雪景》、《週東村北溟圖》與此幅可 謂現世界所存在中國山水畫中四支柱。古今雖艷稱荊關董巨,荊董畫世尚有之,巨然卑卑,俱難當吾選也。1938初秋,大千由桂林挾吾董源巨幀去。1944 春,吾居重慶,大千知吾所愛其藏中精品冬心此幅,遂托目寒贈吾,吾亦欣然,因吾以畫品為重,不計名字也。1950悲鴻記其因緣如此”。 由以上兩條可知:1944年春,也就是張大千借觀此畫的第六年,他委託好友張目寒將金農《風雨歸舟圖》贈與徐悲鴻,完成交換事宜。 至遲至1945年5月,張大千最終獲得《溪岸圖》,這幅讓他“驚奇不已,必欲攜之入川”(徐悲鴻語)的“天下第一北苑”。 ■

(作者係四川省文物管理局研究人員)

沒有留言:

張貼留言